Environnement

Les zones humides ou « wetlands »

Pourquoi parler des zones humides ? Il faut dire qu’en français, le terme semble relativement vaste. En réalité, ce que l’on appelle « wetland » en anglais est une zone bien particulière qui recèle de caractéristiques écologiques propres. Comme son nom l’indique, une « zone humide » est une région où le principal facteur d’influence du biotope est l’eau. (Le biotope est un milieu biologique homogène propre au développement d’espèces animales ou végétales). Une zone humide est donc une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale qui y est associée. Elle apparaît là où les nappes phréatiques sont proches de la surface (zone d’affleurement) ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.

Après cette brève explication informelle, citons les sources officielles. On peut retenir deux définitions de « zone humide ». La première est donnée, à juste titre, par la Convention de Ramsar sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) dans son article premier : « les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres »..

En France, une définition plus nationale est donnée par l‘article 2 de la loi sur l’eau de 1992, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »

Mais les zones humides ne sont pas que de l’eau. Ce sont en réalité des interfaces complexes entre trois des quatre éléments source de la vie : l’eau, l’air et le sol. Explication.

TOPOLOGIE

Il existe de nombreuses classifications des zones humides, rendues difficiles par la complexité même de ces régions. Mais la plus fréquente distinction est entre les zones humides continentales et les zones humides côtières et marines. On peut ajouter à ces deux parties une troisième, plus récemment apparue : les zones humides créées par l’homme.

A titre indicatif, dressons une liste plus ou moins exhaustive.

Les zones humides continentales comprennent :

- Les eaux dormantes : étangs, gravières, lacs, lagunes, mares, mouillères, retenues de barrage ;

- Les eaux courantes : fleuves, rivières, ruisseaux et leurs sources ;

- Les zones inondables : bois marécageux, forêts alluviales ou humides, landes humides, marais, marécages, prairies alluviales ou humides, ripisylves, plaines et vallées alluviales, vasières ;

- Les zones hygromorphes végétales remarquables : aulnaies, cariçaie, rizières, roselières, saulaies, tourbières acides ou alcalines, landes paratourbeuses.

Les zones humides des domaines littoraux et océaniques comprennent :

Archipel, îles et îlots ;

Baies, criques, golfes et lagunes ;

Bancs, dunes littorales et plages de sable ;

Bras-morts et bras de mer de faible profondeur ;

Deltas et estuaires ;

Falaises maritimes ;

Marais côtiers, salants, salés ou saumâtres ;

Mangroves ;

Plages de galets ;

Récifs coralliens ou (rarement) constitués de bivalves.

Les zones humides créées par l’homme comprennent :

Etangs d’Aquaculture pour poissons et crevettes ;

Etangs de culture, de stockage, petits réservoirs (généralement inférieur à8 ha) ;

Terres irriguées ;

Terres agricoles inondées saisonnièrement ;

Sites d’exploitation du sel ;

Sites de stockage de l’eau : réservoirs, barrages, retenues d’eau ;

excavations: carriers de gravier, de briques, d’argile, piscines minières ;

Zones de traitement des eaux usées: bassins de décantation, bassins d’oxydation,… ;

Canaux et réseaux de drainage, fossés d’irrigation.

Nous ne nous aventurerons pas dans la définition de ces différents espaces, mais il me semblait important de les citer.

Localisons sur une carte ces différents espaces. Rien ne vaut une bonne représentation visuelle lorsque l’on se sent assaillis de noms barbares.

Localisation dans un bassin versant des grands types de zones humides

1 - Estuaires - vasières

2 - Prés salés ou schorres

3 – Slikkes (vasière nue découverte à marée basse)

4 - Marais et lagunes côtiers

5 - Delta

6 - Marais agricoles aménagés

7 - Marais saumâtres aménagé

8 - Zones humides alluviales

9 - Ilots

10 - Bras-morts

11 - Prairies inondables

12 - Ripisylves

13 - Régions d’étangs

14 - Lacs

15 - Prairies humides

16 - Tourbières

17 - Zones humides de bas-fond

(Source : http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/presentation.htm)

FONCTION

Une fois cette topologie établie, attardons nous sur les fonctions de ces zones naturelles. Et il y en a un paquet : biologiques, hydrologiques, économiques et sociologiques. La longueur de la liste reflète à peine l’importance de ces écosystèmes.

Les zones humides sont des écotones, c’est-à-dire des espaces intermédiaires de transition entre la terre et l’eau.

Fonctions biologiques

Les zones humides servent à préserver la biodiversité, tant pour la faune, que pour la flore. Ce sont des lieux d’abri, d’alimentation, de reproduction, de refuge et de repos pour de nombreuses espèces. Elles sont indispensables à la reproduction des batraciens et constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques et de poissons.

Fonctions hydrologiques

1/ Elles aident au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau en agissant comme un filtre épurateur physique, en favorisant les dépôts de sédiments et en étant le siège privilégié de dégradations biochimiques.

2/ Elles permettent la régulation du débit des cours d’eau : nous en avons vu un exemple flagrant avec le Tonlé Sap sur le Mékong le mois dernier : le lac sert d’éponge pour absorber les surplus de la crue et se vide à nouveau lors de la décrue. Les zones humides permettent ainsi l’atténuation des crues, la prévention des inondations et le soutien d’étiage (niveau le plus bas d’un cours d’eau). Leur capacité de stocker et de restituer progressivement de grandes quantités d’eau, permet l’alimentation des nappes d’eau souterraines et superficielles.

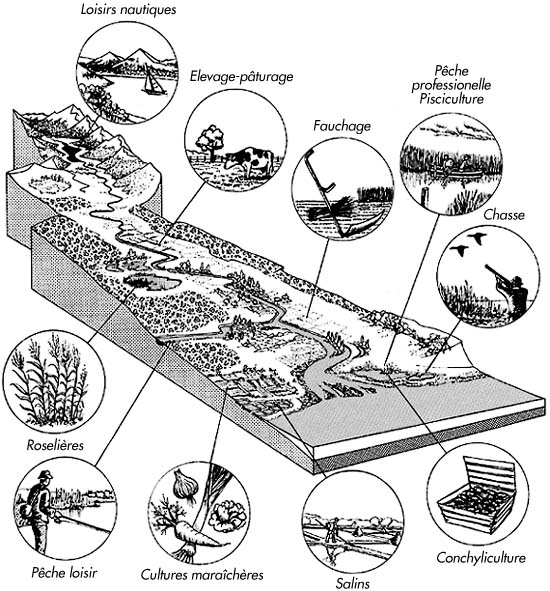

Fonctions économiques

Les pêcheurs, aquaculteurs, et autres pisciculteurs vous le diront bien : sans zones humides, ils seraient quasiment sans emploi ! En effet, ces dernières permettent la pratique d’activités économiques aussi variées que l’élevage de crustacés ou de mollusques (production conchylicole) ; l’élevage de poissons ou la pêche (production piscicole) ; la production agricole (herbage, pâturage, élevage, rizières, cressonnières, exploitation forestière, roseaux…) ou encore la production d’osier, de sel ou de tourbe. Les zones humides regroupent les écosystèmes les plus productifs de la planète.

Fonctions sociales

1/ Les zones humides, de par leur composition, participent à l’alimentation en eau potable pour la consommation humaine et aux besoins liés aux activités agricoles et industrielles.

2/ En outre, ce sont souvent des lieux de détente, de découverte et de loisirs, où l’on pratique la navigation, la chasse ou la pêche. Elles représentent un patrimoine paysager, culturel et touristique non négligeable. Imaginez la France sans le Mont St Michel ! Eh oui, notre fameux Mont fait partie des zones humides !

Fonctions climatiques

L’aspect qui fait des zones humides des endroits agréables à fréquenter est dû à leur fonction climatique : vous avez déjà remarqué qu’il fait toujours légèrement plus frais au bord de la mer ou d’un lac ? Une grande étendue d’eau permet une régulation des microclimats grâce au phénomène d’évapotranspiration. Inversement, elle limite également l’intensité des effets de sécheresses prononcées.

Fonctions géologiques

La végétation qui se développe au sein des zones humides permet de fixer les berges, et ainsi de stabiliser et de protéger les sols contre l’érosion.

Localisation dans un bassin versant des principales fonctions des zones humides

(Source : http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/presentation.htm)

Salif DIOP et Philippe REKACEWICZ, dans leur Atlas mondial de l’eau (Paris, éditions Autrement, 2003, ISBN 2-7467-0334-3, pages 10-11) ont établi une classification des plus grandes zones humides de la planète en terme de taille :

Les plus grandes zones humides de la planète

Sibérie occidentale 780 000 à 1 million de km²

Amazone 800 000 km²

Baie d’Hudson (Canada) 200 à 320 000 km²

Pantanal (Brésil) 140 à 200 000 km²

Nil 50 à 90 000 km²

DES ECOSYSTEMES EN DANGER

Assèchement, curage, drainage, industrialisation, pollution, remblaiement et urbanisation n’ont cessé de réduire la superficie des zones humides. Les causes peuvent être diverses, mais les conséquences sont toujours désastreuses. Il suffit de regarder l’état de la Mer D’Aral, se vidant à vue d’œil à cause du détournement des fleuves pour l’irrigation, bien en amont qui vide et pollue les zones humides, le peu d’eau y arrivant étant chargé d’engrais, de pesticides et de polluants. Toutes les fonctions citées ci-dessus n’existant plus, c’est tout l’écosystème qui s’effondre : amplification catastrophique des crues à l’érosion accélérée du littoral ou des berges, altération de la qualité de l’eau, disparition des espèces,…

Un des principaux facteurs ayant participé à la destruction des zones humides est le drainage. Le drainage vise à éliminer l’excès d’eau ou de sel contenu dans les sols dans un but de mise en valeur agricole. Cependant, à plus ou moins court-terme, il conduit, selon son intensité, à une modification du fonctionnement hydrologique de la zone humide, voire à sa disparition totale par assèchement.

Dressons une petite liste noire des activités nocives aux zones humides.

Les processus de destruction sont:

L’intensification agricole par drainage, poldérisation, remblaiement et mise en culture ;

Le développement aquacole en eau marine et saumâtre ;

La canalisation ou la mise à grand gabarit de cours d’eau ;

Les infrastructures linéaires ;

Le développement de l’urbanisation ;

Les aménagements touristiques ;

Les aménagements portuaires ;

La régulation du débit des cours d’eau ;

Les aménagements hydro-électriques ;

L’extraction de granulats ;

L’extraction de la tourbe.

Les processus de dégradation sont :

La pollution agricole liée à l’utilisation abusive d’engrais et de pesticides ;

Les pollutions d’origine industrielle ;

L’intensification de la pisciculture en eau douce ;

L’aménagement du lit des cours d’eau ;

Les boisements pour la populiculture ;

Les boisements de résineux ;

Les aménagements cynégétiques ou piscicoles ;

Le prélèvement d’espèces ;

Le prélèvement d’eau.

LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES

Face à ces destructions, un certain nombre d’actions sont possibles pour restaurer ces espaces naturels. Bien entendu, comme dit le proverbe « il vaut mieux prévenir que guérir », mais, lorsque le mal est fait « il vaut mieux tard que jamais». Cependant, il n’est jamais possible de reconstruire entièrement à l’identique ces espaces, car leur interdépendance avec les autres milieux, notamment à l’échelle du bassin versant, est trop grande. Il en résulte que les actions de conservation se révèlent trop souvent ponctuelles donc d’efficacité variable. Pour gérer la ressource en eau de façon durable, et cela est valable pour tous les types de ressource hydrologique, il faut en établir un management durable, et donc intégré, et en concertation avec les différents gestionnaires et utilisateurs de l’espace.

Lors de notre passage en Bulgarie, tout au début de notre voyage en décembre 2008, nous avons rencontré un petit brin de femme, ultra-dynamique et montée sur ressorts, qui nous a exposé son plan de bataille pour sauver les zones humides de son pays. Rositza MARINOVA, après une thèse sur le sujet, s’est engagée auprès de la “Bulgarian Environmental Partnership Foundation » (www.environmentalpartnership.org)

EXEMPLE EN IMAGE : LE PROJET « RIVIERE OSAM »

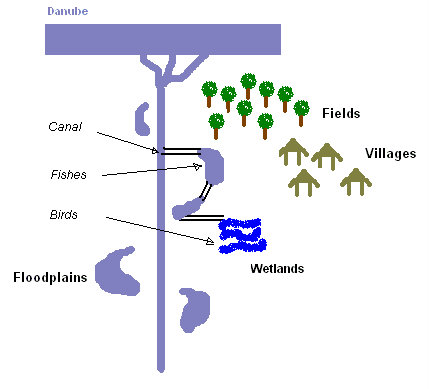

Le Projet « Rivière Osam » est un programme de lutte contre les inondations. Dans les années 1950 et 1960, comme dans de nombreux autres pays, le Gouvernement Bulgare a entrepris de « linéariser » les affluents du Danube afin de gagner de la place pour développer l’agriculture. Ce processus a eu pour conséquence d’augmenter le flux et la force du courant, ce qui creuse le lit de la rivière et augmente la profondeur du niveau de l’eau. Par système d’équilibre naturel, lorsque le niveau de l’eau de surface diminue, celui des eaux souterraines environnantes diminue également. Ainsi, la végétation en surface, naturelle et agricole, n’a plus de racines suffisantes pour accéder à la ressource et meurt. Une autre conséquence apparait également lorsque les températures augmentent brusquement au début du printemps : la fonte rapide des neiges augmente le niveau de l’eau et inonde les villages aux alentours.

C’est pour lutter contre ces problèmes apportés par l’homme que des personnes comme Rositza mettent en place des projets de réhabilitation des zones humides. Ce processus bien particulier a été mis en place pour la première fois par DOEN aux Pays-Bas, puis reproduit dans de nombreux autres pays. L’objectif est de construire un canal entre l’ancien lit de la rivière et le nouveau afin de recréer les conditions naturelles. Lorsque le niveau de la rivière augmente, l’eau vient alimenter ces réservoirs naturels et empêchent les inondations. Lorsque le niveau redescend, ces zones humides restent pleines et fournissent une réserve d’eau aux populations. Rositza a pu mettre en application ce système dans le petit village de Levski au nord de la Bulgarie. Il est également possible de repeupler ces zones humides en y intégrant des espèces indigènes afin de restaurer les écosystèmes et la biodiversité.

LES TEXTES INTERNATIONAUX

La Convention de Ramsar - 1971

Texte de la Convention de Ramsar : http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-31-38_4000_0__

La Convention relative aux zones humides d’importance internationale’,’ signée à Ramsar (Iran) en 1971, vise à assurer l’utilisation rationnelle et durable des ressources en zones humides et à garantir leur conservation. La France y a adhéré en 1986. En 20 ans, près de 800 zones humides d’importance internationale ont été désignées, notamment des zones transfrontalières ou des voies de migration d’oiseaux ou de poissons

La Convention de Berne - 1979

Texte de la Convention de Berne :

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=1&DF=10/16/2006&CL=FRE

Le préambule de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 19 novembre 1979). Selon l’article 1 : 1, cette convention « a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs États, et de promouvoir une telle coopération. »

La Convention de Rio -1992

Texte de la Convention de Rio :

http://www.cbd.int/convention/convention.shtml

La convention sur la diversité biologique, signée à signée à Rio le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 Décembre 1993, a 3 principaux objectifs :

1. Conserver la diversité biologique,

2. Utiliser la diversité biologique de façon durable,

3. Partager les bénéfices de la diversité biologique de façon juste et équitable.

MedWet

Site Internet : www.medwet.org

Une initiative méditerranéenne pour les zones humide dite « MedWet » est née en 1991. Elle rassemblait fin 2008 25 pays (autour de 3 conventions internationales), l’UE, le PNUD et 7 grandes ONG et centres scientifiques.

FICHE TECHNIQUE : LA CONVENTION DE RAMSAR

(2009)

Nombre de Parties contractantes : 159

Sites sur la Liste des zones humides d’importance internationale: 1855

Surface totale des sites désignés (en hectares): 183.319.787

Définition

La Convention de Ramsar ou « Convention sur les zones humides d’importance internationale » est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. C’est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète.

Mission:

« La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».

Les « trois piliers » auxquels s’engagent les Etats membres :

Inscrire des zones humides appropriées sur la Liste des zones humides d’importance internationale (« Liste de Ramsar ») et veiller à leur gestion efficace;

Œuvrer vers l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides dans le cadre de l’aménagement national du territoire, de politiques et de législations pertinentes, de mesures de gestion et d’éducation du public;

Coopérer au niveau international en ce qui concerne les zones humides transfrontières, les systèmes de zones humides partagés, les espèces partagées et les projets de développement qui pourraient affecter les zones humides.

CONCLUSION

Les zones humides sont des espaces encore relativement méconnus mais qui font progressivement leur entrée sur la scène internationale. Que ce soit à travers les textes, les conférences ou de simples discussions sur le sujet, il apparaît globalement qu’il devient nécessaire, voire primordial, de mieux comprendre ces espaces afin de les gérer de façon durable et intégrée.

Comme souvent lorsque l’on considère les ressources naturelles, la difficulté vient du fait que ces zones sont multifonctionnelles et intégrées dans un véritable mécanisme qui risque de dérailler entièrement, pour peu que l’on touche à un seul engrenage.

En savoir plus

Site de la convention de Ramsar

www.ramsar.org

« Wetlands International » : organisation internationale qui a pour but de soutenir et de restaurer les zones humides et leurs ressources pour les peuples et la biodiversité.

www.wetlands.org

IFEN : Observatoire français des zones humides, Centralise les données sur l’environnement et les risques naturels et technologiques.

www.ifen.fr

Page sur les zones humides en France : www.ifen.fr/zoneshumides/accueil.htm